В статье разберем метрики, кейсы и шаги для снижения текучести персонала через управление вовлеченностью.

Содержание

Что такое вовлеченность и зачем ее измерять в IT?

Вовлеченный IT‑специалист — это не исполнитель, а соавтор проектов. Он предлагает идеи по оптимизации процессов, берет на себя ответственность за результаты, разделяет ценности бизнеса.

В сфере, где дефицит кадров достигает рекордных показателей, игнорирование уровня вовлеченности означает:

- Рост текучести. По данным Gallup, вовлеченные сотрудники увольняются на 41% реже. При этом в IT замена разработчика может стоить вдвое больше его годового оклада.

- Падение продуктивности. Вовлеченные команды работают на 17% эффективнее. В условиях жестких дедлайнов и сложных проектов снижение фокуса грозит срывом проектов и потерей клиентов.

- Репутационные риски. Недовольные IT-сотрудники охотно делятся опытом на профильных платформах (GitHub, Habr, Glassdoor), а низкий eNPS отпугивает кандидатов.

Игнорирование вовлеченности — самоубийство для бизнеса?

Разберем угрозы для компании, которая закрывает глаза на состояние команды.

Риск 1. Потеря экспертизы.

Уход сотрудников означает:

- утрату знаний о кодовой базе и бизнес‑процессах;

- снижение качества кода из‑за постоянной передачи задач новым людям;

- застой в процессах — новые сотрудники тратят месяцы на погружение.

Факт: команда из 10 разработчиков, где за год сменилось 4 человека, теряет до 30% продуктивности из‑за необходимости «тушить пожары» вместо разработки фич.

Риск 2. Упущенные возможности на рынке.

В IT‑секторе скорость реакции критична. Невовлеченная команда:

- медленнее адаптируется к новым технологиям;

- сопротивляется изменениям в процессах;

- не предлагает проактивных решений для захвата ниш.

Эффект: конкуренты c высокой вовлеченностью выходят с инновациями на 6-12 месяцев быстрее.

Риск 3. Снижение инвестиционной привлекательности.

Для венчурных фондов и акционеров вовлеченность — ключевой индикатор здоровья бизнеса:

- высокий eNPS сигнализирует о стабильности команды;

- низкая текучесть снижает риски срыва планов развития продукта;

- вовлеченные сотрудники напрямую влияют на NPS клиентов.

Последствие: компании с хронически низкой вовлеченностью получают на 15-25% меньше инвестиций.

Как измерить вовлеченность: метрики, которые нельзя игнорировать

Чтобы получить объективную картину, отслеживайте комплекс показателей:

Метрика 1. eNPS (Employee Net Promoter Score).

Формула:

eNPS = % промоутеров (оценка 9–10) – % критиков (оценка 0–6)

Вопрос: «Насколько вероятно, что вы порекомендуете нашу компанию как место работы?»

Почему важно: отражает общую лояльность и готовность «рекламировать» компанию.

Метрика 2. Текучесть кадров (Turnover Rate).

Формула:

Текучесть = (Число уволившихся за период / Среднее число сотрудников) × 100 %

Особенность: отдельно отслеживайте текучесть в ключевых IT‑командах и среди самых эффективных работников.

Почему важно: резкий рост — сигнал о системных проблемах.

Метрика 3. Индекс вовлеченности (Engagement Index).

Как считать: средний балл по блоку вопросов о гордости за компанию, готовности прилагать дополнительные усилия, соответствии ценностей команды личным.

Почему важно: прямая оценка эмоциональной и поведенческой привязанности.

Метрика 4. Абсентеизм (Absence Rate).

Формула:

Абсентеизм = (Количество пропущенных рабочих дней / Общее рабочее время) × 100 %

Почему важно: высокий уровень невыходов часто коррелирует с выгоранием и отстраненностью.

Метрика 5. Время до продуктивности (Time to Productivity).

Как считать: сколько месяцев нужно новому сотруднику, чтобы выйти на плановые показатели.

Почему важно: долгий адаптационный период может говорить о слабой поддержке и неясных процессах.

Метрика 6. Оценка удовлетворенности (ESAT).

Как считать: средний балл по шкале от 1 до 5, где 1 – совсем не удовлетворен, 5 – полностью удовлетворен.

Вопросы: «Насколько вы удовлетворены условиями работы?» и «Чувствуете ли вы признание своих достижений?».

Почему важно: выявляет «болевые точки» в HR‑процессах.

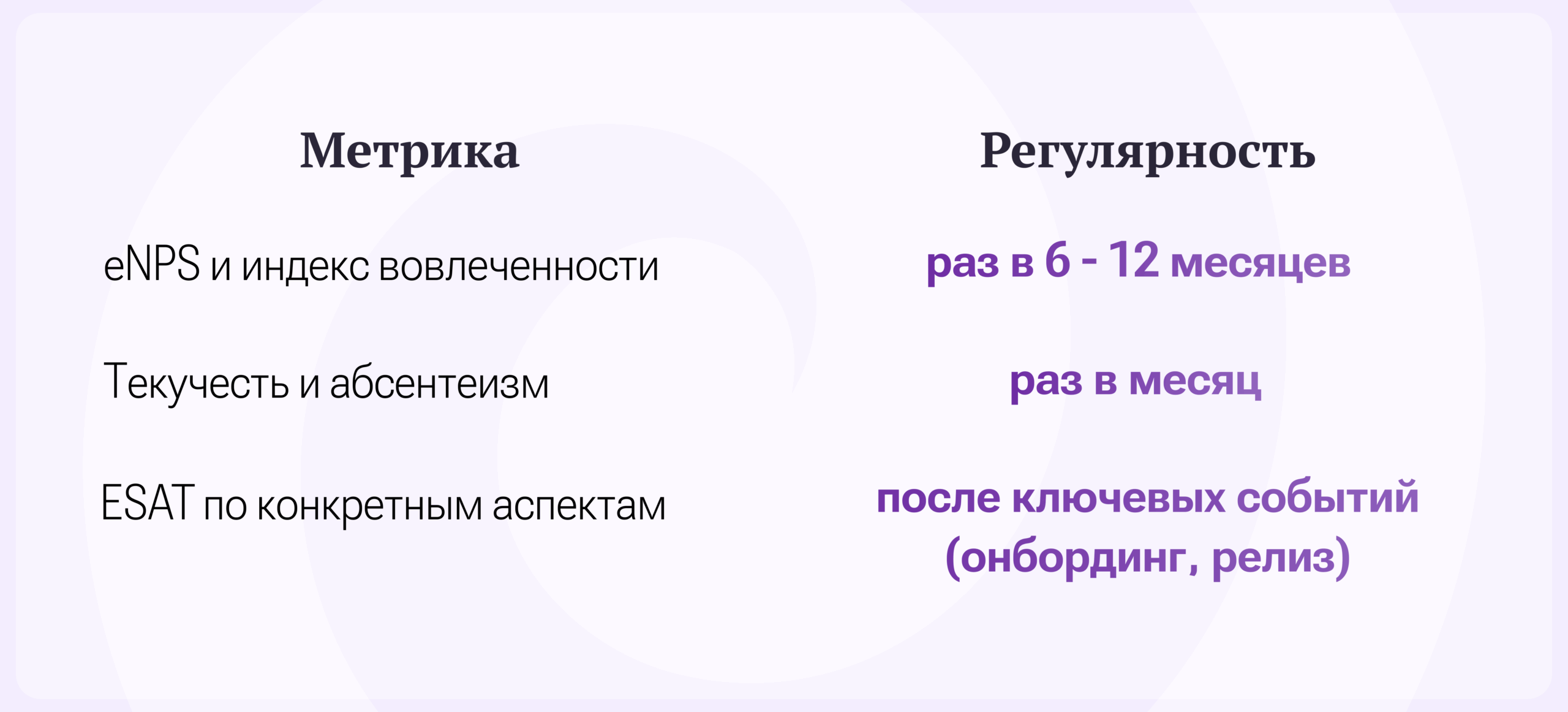

Как часто измерять:

Важные нюансы:

Сравнивайте показатели по отделам, уровням, стажу.

Помните: однократное падение не всегда критично, но систематическое ухудшение — повод для действий.

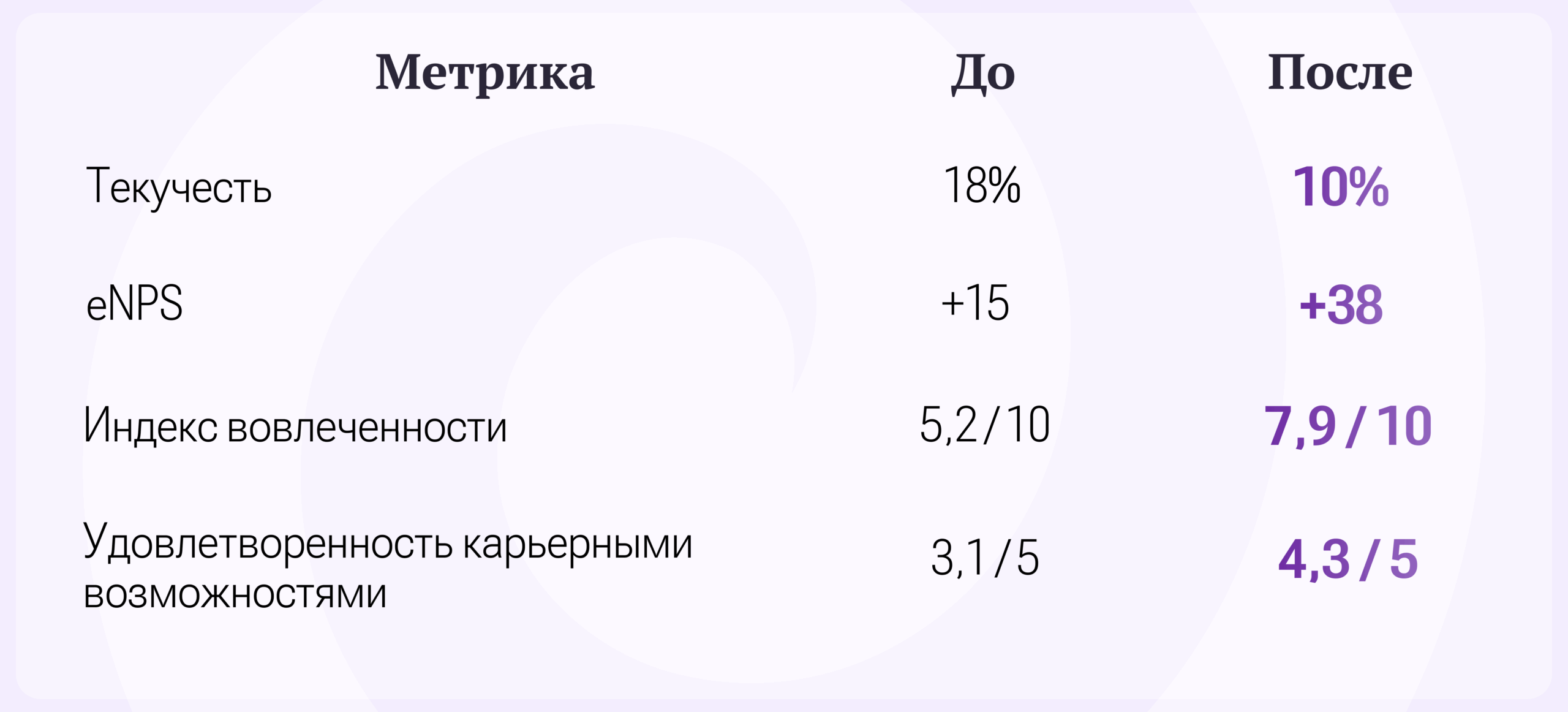

Кейс: как IT‑компания снизила текучесть на 40% за год через систему измерения вовлеченности

Контекст:

Российская IT‑компания, разработка SaaS‑решений для ритейла, штат — 280 человек. В 2023 году столкнулась с резким ростом текучести:

- текучесть выросла с 8 % до 18 % за 6 месяцев;

- в команде разработки уволились 5 senior‑инженеров;

- eNPS упал за год с +42 до +15.

Проблема: руководство не понимало причин — зарплаты были рыночными, соцпакет включал ДМС и опционы.

Решение:

Шаг 1. Диагностика.

Компания провела анонимный опрос по пяти блокам:

- Удовлетворенность условиями труда.

- Признание и обратная связь.

- Возможности роста.

- Корпоративная культура.

- Баланс работы и личной жизни.

Ключевые находки:

- 68% разработчиков отметили «отсутствие четкого трека карьерного роста»;

- 52% жаловались на «непредсказуемые авралы перед релизами»;

- 44% чувствовали, что их идеи «не доходят до руководства»;

- только 29% были довольны частотой обратной связи от руководителей.

Шаг 2. Приоритизация проблем.

На воркшопе с топ‑менеджерами выделили 3 критические зоны:

- Карьерное развитие.

- Управление нагрузкой.

- Канал обратной связи.

Шаг 3. Внедрение решений.

- Система грейдов и персональных треков. В компании ввели прозрачную матрицу компетенций для каждой роли, составили индивидуальный план развития для каждого и запустили программу менторства (senior → middle).

- Оптимизация процессов. Руководители ввели «спокойные недели» без запуска новых фич, срочных задач и дедлайнов раз в квартал, разделили релизный цикл на этапы с четкими сроками, ввели правило «нет встреч по пятницам».

- Культура обратной связи. Запустили ежемесячные «открытые сессии» с CEO, создали Slack‑канал для предложений с гарантией ответа за 48 часов, ввели практику обратной связи «3 сильных стороны и 1 зона роста» на ревью.

Шаг 4. Мониторинг изменений.

Через 6 месяцев провели повторный замер:

Дополнительные эффекты:

- Количество инициатив от сотрудников выросло на 70%.

- Время закрытия вакансий сократилось с 60 до 35 дней.

- NPS клиентов повысился с 62 до 74 из-за повышения качества кода и стабильности работы продукта.

Выводы для HR:

- Опросы — это не цель, а инструмент для действий.

- Даже в IT с высокими зарплатами люди уходят из‑за «мягких» факторов (рост, признание, нагрузка).

- Измерение вовлеченности должно быть регулярным – раз в 6-12 месяцев.

- Важно закрывать «цикл обратной связи»: опрос → анализ → действия →представление результатов.

Итог: за 12 месяцев компания не только снизила текучесть, но и укрепила бренд работодателя — количество входящих резюме выросло на 50 %.

4 шага к высокой вовлеченности: от теории к практике

Давайте разберем, как системно повысить вовлеченность сотрудников. Каждый этап включает практические инструменты для внедрения в рабочие процессы.

Корпоративная культура как фундамент

Вовлеченность не возникает на пустом месте. Она прорастает там, где:

- Сотрудники понимают смысл своей работы – не просто «пишем код», а «меняем рынок ритейла».

- Создают сопричастность к продукту — проводят демо-дни для клиентов с участием разработчиков, рассылают отзывы пользователей команде.

- Есть психологическая безопасность — можно предлагать идеи и ошибаться без страха наказания. И есть право на эксперимент — время на личные проекты, хакатоны, премия за идеи, которые не сработали, но дали инсайты.

- Выражают признательность — публичные благодарности на командных встречах, персонализированные бонусы, система наград от коллег.

- Ценности компании совпадают с личными установками специалиста.

Когда культура становится «почвой», вовлеченность растет естественным образом — и удержание талантов перестает быть головной болью HR.

Прозрачная коммуникация: как выстроить открытый диалог в IT‑команде

Исследование Slack Future of Work показало, что работники высоко ценят прозрачность: 80% сотрудников хотят больше знать о том, как руководители организации принимают решения.

Ключевые практики:

- Стратегические встречи раз в месяц с участием всех сотрудников, где подводят итоги и обсуждают планы. Это помогает сотрудникам видеть «большую картину» и понимать свою роль в ней.

- Открытые данные по проектам — доступ к метрикам продукта, публичная доска задач со статусами, обсуждение причин принимаемых решений. Таким образом, люди знают, зачем делают свою часть работы.

- Культура «безопасных вопросов» — поощряют вопросы «Я не понимаю, зачем мы это делаем» или «А если попробовать иначе?», не наказывают за критику идей. За счет коллективного интеллекта растет качество решений.

- Документирование процессов — внутренние гайды по ключевым сценариям типа «как выпустить релиз», «как запросить бюджет», база знаний с ответами на частые вопросы. Это позволяет новичкам быстрее включаться в процессы, а опытным не тратить время на объяснения.

- Честность в сложных ситуациях. Если сроки проекта переносят — объясняют, как это повлияет на команду. При сокращениях или изменениях стратегии — говорят прямо, а не через слухи. Это сохраняет доверие людей даже в кризисах.

Когда команда понимает контекст, чувствует безопасность и видит, что ее голос имеет вес, — вовлеченность растет.

Профессиональное развитие без «лестницы»: как расти в IT

Классическая карьерная лестница (junior → middle → senior → lead) не отвечает потребностям специалистов и бизнеса. Многие разработчики, аналитики и инженеры хотят развиваться, но не стремятся в менеджмент. Как создать систему роста без вертикальных повышений?

Сценарий 1. Горизонтальная специализация.

Особенности: фокус на мастерстве в узкой области (например, оптимизация баз данных, security, ML).

KPI: сложность решаемых задач, количество решенных кейсов, экспертиза в комьюнити.

Стимулы: повышенный грейд без управленческих обязанностей, участие в ключевых архитектурных решениях.

Сценарий 2. Кросс‑функциональность.

Особенности: освоение смежных ролей (разработчик → DevOps → техписатель).

KPI: проекты на стыке дисциплин (например, интеграция AI в legacy‑системы).

Стимулы: расширенный круг задач, ротация между командами, бонусы за мультискилловость.

Сценарий 3. Наставничество и передача знаний.

Особенности: ментор для джуниоров, автор внутренних тренингов, ревьюер кода.

KPI: скорость адаптации новичков, качество ревью, количество проведенных сессий.

Стимулы: признание, оплата за обучение, возможность формировать «свою школу».

Сценарий 4. Инновации и R&D.

Особенности: работа над экспериментальными проектами (например, тестирование новых фреймворков).

KPI: участие в хакатонах, публикация исследований.

Стимулы: 20% времени на личные проекты, доступ к премиум‑ресурсам (курсы, конференции).

Сценарий 5. Расширение влияния на продукт.

Особенности: право предлагать и внедрять улучшения архитектуры, ведение ключевых модулей с высокой ответственностью.

KPI: влияние на метрики продукта (скорость, стабильность, конверсия).

Стимулы: чувство авторства и ответственности, профессиональные вызовы, видимый результат.

Развитие без «лестницы» — это не отказ от роста, а расширение его форматов. В такой системе сотрудники остаются в компании, даже если не хотят быть менеджерами, и бизнес сохраняет ключевых экспертов.

Регулярная обратная связь, которая работает

Чтобы фидбек приносил пользу, нужна система — а не спонтанные разговоры «по настроению».

Форматы обратной связи в IT (и не только):

- One‑to‑one (1-1 встречи) раз в 1-2 недели — важно не превращать встречи в отчет, прежде всего это диалог с сотрудником.

- Ретро после спринтов раз в 1-4 недели — надо проанализировать процессы, а не личности.

- Performance Review раз в 6-12 месяцев — позволяет оценить прогресс, скорректировать цели, обсудить вознаграждение.

- Peer feedback («коллега → коллега») по запросу или после ключевых этапов проекта — помогает получить взгляд со стороны, улучшить взаимодействие.

- Анонимные опросы раз в 3-6 месяцев – дают возможность выявить системные проблемы (выгорание, конфликты, пробелы в процессах).

Когда каждый член команды знает, что его услышат, поймут и помогут расти, — вовлеченность становится устойчивой, а текучесть снижается.

Вовлеченность как стратегия: от тактики к системной работе

Чтобы вовлеченность сотрудников работала на долгосрочный результат, нужен системный подход — не «мероприятия ради галочки», а интеграция в бизнес‑процессы.

Ключевые элементы стратегии вовлеченности:

- Видение и цели — сформулируйте, зачем компании нужна вовлеченность (например, «снизить текучесть на 30% за год» или «увеличить NPS клиентов до 70») и свяжите цели с бизнес‑стратегией («чтобы выйти на новый рынок, нам нужны стабильные команды»).

- Измерение и аналитика — проводите опросы раз в 6-12 месяцев с фокусом на eNPS, индекс вовлеченности, удовлетворенность карьерными возможностями.

- Процессы — при найме оценивайте соответствие ценностям компании, на онбординге погружайте в культуру, создавайте систему развития с прозрачными грейдами, ИПР, внутренними ротациями, показывайте признательность, собирайте и обрабатывайте обратную связь.

- Роль лидеров — проведите обучение руководителей навыкам коучинга и обратной связи.

Вместо выводов: 3 действия, которые вы можете сделать сегодня

Чтобы запустить процесс повышения вовлеченности, не нужны большие бюджеты или долгие согласования. Начните с этих трех шагов:

Шаг 1. Проведите «быстрый срез» настроений. Запустите короткий анонимный опрос. Соберите данные за 1-3 дня.

Вопросы:

«Что вам больше всего нравится в работе сейчас?»

«Что мешает работать эффективнее?»

«Чего вам не хватает для комфортной работы?»

«Есть ли идея, которую вы хотели бы предложить?»

«Оцените по шкале от 1 до 10, насколько вы чувствуете поддержку команды».

Как использовать результаты:

- выделите 3 самые частые проблемы;

- обсудите их с командой на ближайшем собрании;

- выберите одну простую инициативу для решения одной из проблем.

Шаг 2. Запланируйте первые 1-1 встречи с каждым сотрудником. Поможет наладить личный контакт и понять индивидуальные запросы.

Сценарий разговора:

- Что получилось за последнюю неделю?

- С какими сложностями ты столкнулся?

- Что хотелось бы изменить / улучшить?

- Какие навыки хочешь прокачать в ближайшие 3 месяца?

- Есть ли что‑то, о чем не успели поговорить на общих встречах?

Что сделать по итогу: запланировать и выполнить обещание, данное сотруднику (например, «разберем этот инструмент на следующей неделе»).

Шаг 3. Запустите «мини‑систему признания». Заложит привычку замечать и ценить вклад каждого.

Идеи на заметку:

- Введите еженедельную традицию: в пятницу на командном митинге каждый называет 1 достижение коллеги («На этой неделе Иван помог мне разобраться с API — спасибо!»).

- Создайте чат для благодарностей — сотрудники могут писать туда сообщения в любое время.

- Лично отправляйте 1–2 персональные благодарности в неделю (письмо, сообщение).

Что делать дальше:

- Проанализируйте обратную связь — что сработало, что требует корректировки.

- Выберите 1–2 следующие инициативы — например, разработку персонального плана развития или пилотный проект по ротации задач.

- Закрепите успешные практики в регулярных процессах.

Главное: начните с малого, но начните сегодня. Вовлеченность растет там, где есть движение — даже небольшое, но постоянное.